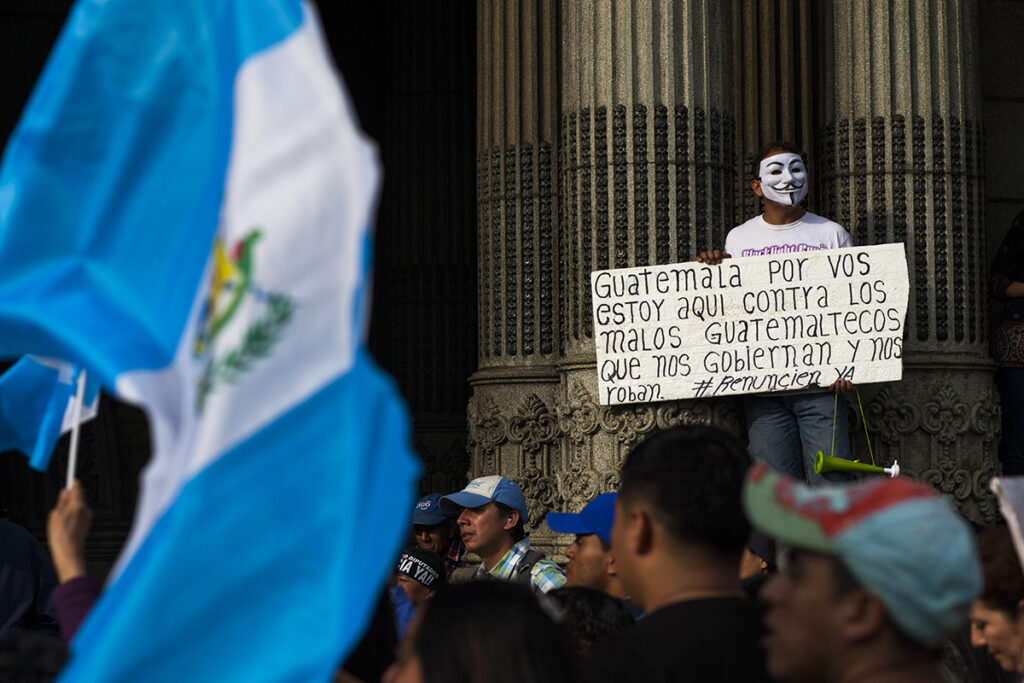

El 2015 es el resultado de una acumulación de contradicciones históricas en Guatemala que se materializó con al menos tres importantes precedentes: la creación de la CICIG en el 2006, la masacre de Alaska del 2012 y el juicio por genocido del 2013. Sin embargo, estos eventos son impensables sin considerar la Constitución de 1985, el Serranazo de 1993, la Firma de la Paz (1996), la derrota del referéndum (1999) y el establecimiento de los marcos jurídicos que darían pie a la criminalización sistemática de quienes luchan por la tierra y contra la explotación rapaz de montañas, lagos y ríos. Una constelación de hechos históricos que, de una manera u otra, están interconectados en el mapa de las opresiones y luchas recientes de los pueblos de Guatemala.

Una crisis que persiste

Diez años después de la primera manifestación masiva del movimiento anti corrupción –y del ciclo de protestas que condujo a la salida del gobierno Patriota– la crisis de hegemonía en el Estado de Guatemala, como indica Marco Fonseca, sigue abierta e irresuelta. Como apunta Gramsci: “lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer”. Por ello, pensamos que la forma de conmemorar la aparición del sujeto plural de la plaza es trascender sus límites, depurar sus lastres y fertilizar la tierra en la que crece.

El abono de la memoria y de la crítica es indispensable para anclar los eventos recientes en entendimientos amplios y sensibles de la historia de los pueblos de Guatemala. Integrar el entendimiento de esta era en nuestro discurso, crítica y acción es un hacer político del que dependemos para resolver la crisis de hegemonía. Continuando con Fonseca, necesitamos apuntalar colectivamente, por tanto, un proyecto rupturista, popular y democrático que sea capaz de dar vuelta –por fin– al legado colonial y capitalista que hoy padecemos.

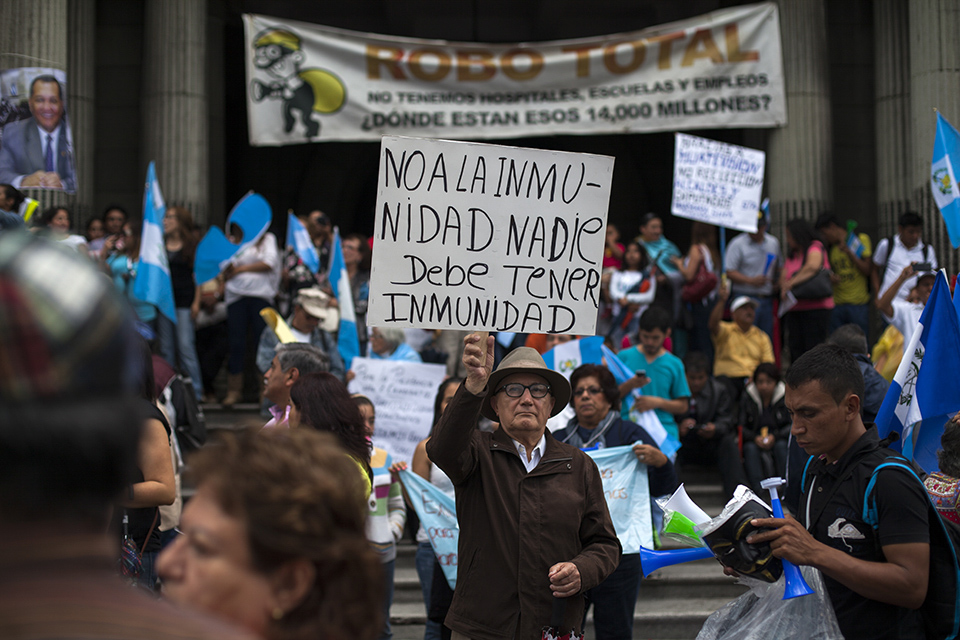

Mientras tanto, las estructuras de saqueo y despojo continúan manipulando la fe cristiana y sembrando miedos, desinformación y desconfianzas para convencer, a cuantos puedan, de que es mejor un “conservador corrupto” que un “progresista contra la corrupción”. Así fue como estas estructuras consiguieron impunidad y restauraron su poder a través de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, el MP de Consuelo Porras y la Corte de Constitucionalidad. Estas han sido sus principales herramientas, aceitadas con recursos del crimen organizado, veteranos militares y los grandes empresarios. Con ellas expulsaron la lucha contra la corrupción al exilio y han intentado manipular y controlar cada elección que ha habido en Guatemala, como es el caso de las Cortes, la USAC y hasta las elecciones generales del 2023.

Sin embargo, los pueblos de Guatemala, dentro y fuera del país, hemos buscado madurar nuestra conciencia colectiva. No es que el sistema funcione y lo único que necesita es alguien que lo administre bien. El sistema está completamente corrompido a nivel global y fue diseñado para nunca funcionar ni operar por el bien de las mayorías en Guatemala y el mundo. Esta es la verdadera crisis que persiste.

El fin del ciudadano fiscalizador

En JusticiaYa creímos que la lucha contra la corrupción resolvería algunos de los grandes problemas de Guatemala. Lo que se peleaba en las plazas y en los juzgados podría ser suficiente para alcanzar cambios importantes y urgentes en el país. Esto sería aún más cierto si se ganaban elecciones generales. Esa fue la gran apuesta de muchas y muchos.

Diez años después, es evidente que apelar a la buena conciencia de las instituciones públicas y los tecnócratas de turno es un camino vano que ha quedado en el pasado. Subestimamos el poder neutralizador y desmovilizador del neoliberalismo que impidió avances más rupturistas que la población espera y exige hoy. Y, por otro lado, sobreestimamos la capacidad de la legalidad y las leyes en Guatemala para dar estabilidad y operatividad a los organismos y poderes del Estado. Como apunta Audre Lorde, no podemos usar las herramientas del amo para destruir la casa del amo. Las leyes en Guatemala están hechas para que este sistema opere, como lo hace, en favor de unos pocos.

Creemos que es urgente ponerle fin al “ciudadano fiscalizador”, ese ente nacido del neoliberalismo, desclasado y poco politizado, que legitima una manera restrictiva y controlada de intentar hacer reformas políticas. La lucha contra la corrupción nos enfrascó en un juego de policías y ladrones, pero la realidad es mucho más compleja. Debemos superar los análisis limitados. No hay institucionalidad que recuperar, más bien hay un Estado por repensar y refundar.

Es por esto que de poco servirá la “buena voluntad” de quienes ganen elecciones si no logramos darle la vuelta al gran pulso entre quienes trabajamos y quienes se aprovechan del trabajo ajeno, entre el colonialismo y la libertad de los pueblos. En tiempos de autoritarismo global, más que nunca, necesitamos articular la fuerza trabajadora a través de redes diversas de organización que más que recuperar una supuesta democracia, verdaderamente hagan democracia.

Abolir las garitas, abrir la organización

Este gran pulso no es cosa de políticos ni de unos cuantos, cada quién debe ganarlo en el trabajo, la casa, el aula y la conciencia. Se trata de dejar de agradecer al carro que nos da la vía cuando la vía es nuestra. Necesitamos romper el miedo a hablar y a equivocarnos. Necesitamos, como país, que la gente del campo, las ciudades, barrios, colonias, asentamientos, las mujeres, las personas de la comunidad LGBTIQ, los pueblos indígenas, los mercados, trabajadores, estudiantes, comerciantes, todas y todos, nos escuchemos y comprendamos que tenemos más intereses en común que razones para desconfiar.

El llamado es a abolir todo tipo de garitas y muros que nos alejan, separan y excluyen. Entender que no existimos en el vacío, por lo que no debemos ignorar ni reprimir los conflictos internos relacionados con la discriminación y el racismo. Debemos nombrar la injusticia dondequiera que ocurra –incluyendo dentro de las propias filas– como parte de hacer vida el tipo de sociedad que queremos construir.

Para ello necesitamos diálogo franco, superar los sectarismos y las desconfianzas. Transformarnos es tener la valentía de decir lo que pensamos y decidir en asamblea qué hacer al respecto sin ceder a la tentación del punitivismo. Se trata de practicar enfoques restaurativos centrados en verdaderos procesos de diálogo, escucha, rendición de cuentas y reparación, en lugar de castigos o exclusiones que solo provocan más garitas y muros que nos seguirán aislando.

Es un gran desafío que emana del sistema en el que vivimos. Para Chantal Mouffe, el neoliberalismo ha despolitizado la sociedad, reemplazando los conflictos ideológicos (izquierda/derecha, popular/élite) por un consenso tecnocrático centrado en la gestión eficiente de la economía de mercado. En este sentido, las políticas de identidad han ganado terreno como una de las pocas formas legítimas de disenso, pero muchas veces enmarcadas desde una lógica individualizante y moralizante, desligadas de las luchas por transformar las estructuras socioeconómicas. Como apunta Mouffe, no se trata de estar en contra de las reivindicaciones identitarias, de hecho, son esenciales en una democracia pluralista como la que aspiramos a construir, pero si se desconectan de los conflictos materiales pueden volverse funcionales al orden neoliberal.

Una luz de cómo puede ser esa sociedad la vivimos en el 2023, cuando pensamos que no había futuro, y los pueblos indígenas y la fuerza de los barrios y mercados apareció como un relámpago que iluminó la noche. Que autoridades indígenas y barrios populares marcaran el paso en un país racista y clasista fue la evidencia de que otra Guatemala es posible. Ese es el camino. El camino de la organización abierta, popular, politizada y solidaria.

Pensar y hacer, aquí y allá

En estos diez años, muchas y muchos hemos vivido procesos intensos de politización, por lo que reiteramos que no abandonaremos a nadie para hacernos fácil el camino. No cederemos al cinismo y la desesperanza. Nos necesitamos todas y todos para que los ríos lleguen al mar y tengamos vivienda digna, comida, bosques y salud, escuelas y acceso a crédito, transporte público, pensiones y bibliotecas, ¡hay tanto por hacer, hace falta mucho por sanar!

Para ello, es vital visitar el pasado. Conocer las luchas y desafíos que nos anteceden, tejer la memoria y nutrir el diálogo de saberes entre comunidades, sectores y pueblos. El antiintelectualismo tiene efectos profundos en la organización social y comunitaria. Al debilitarse los espacios de pensamiento crítico, se reduce la capacidad de las sociedades para imaginar alternativas al neoliberalismo y para cuestionar los poderes hegemónicos. Es un círculo funcional: menos crítica, más aceptación del statu quo.

Pensar y hacer son caras de la misma moneda. Ambas son necesarias, ambas son importantes. Es urgente frenar la hostilidad y desconfianza hacia el pensamiento y la actividad intelectual, que con frecuencia se manifiestan en el desprecio por la formación, la filosofía, el diálogo, la literatura, la espiritualidad, el arte y la ciencia. No necesitamos más intelectuales apolíticos ni procesos de organización social carentes de sustento teórico y reflexión crítica. El pensamiento y la acción deben encontrarse, dialogar y sostenerse mutuamente si aspiramos a transformar nuestras realidades. En este sentido, politizarse implica poner al servicio de la comunidad nuestros privilegios; implica que intelectuales se vuelvan militantes en las causas sociales, no quedarse como pensadores de escritorio más preocupados por sus carreras que por los dolores de los pueblos.

Es momento de involucrarnos más en las luchas, tanto quienes estamos en Guatemala como quienes, por distintas razones, tuvieron que salir del país. En Guatemala, los espacios de pensamiento crítico son frágiles y limitados, pero fuera de sus fronteras también hay personas y colectivos reflexionando, investigando y repensando el país desde la distancia. Esa conversación debe encontrarse, fortalecerse y ponerse al servicio de las resistencias y los procesos de transformación.

Terminar la tarea

En JusticiaYa tenemos claro que la apuesta es de largo aliento. No importa si los frutos no se ven en nuestra generación. Nuestro propósito seguirá siendo cuestionar la hegemonía del poder en Guatemala, comprender y evidenciar sus estructuras, fomentar la reflexión, agitar conciencias y convocar a la acción. Sabemos que esta tarea no nos pertenece únicamente. Solo a través de comunidades que amplíen nuestros imaginarios y den lugar a más voces podremos hacer posible otro país. Guatemala somos muchas, y un pueblo hecho de muchos pueblos sólo construye su unidad participando, conversando, resistiendo, pensando y haciendo.

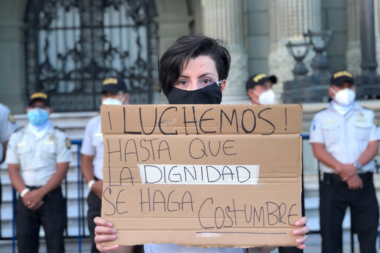

Esta es la tarea que nos convoca. Una tarea colectiva, histórica y urgente que nos exige romper con los ciclos de opresión y exclusión que se han repetido generación tras generación. Nos llama a adaptarnos a nuevas realidades, a desaprender los mandatos heredados por el miedo, la resignación, la violencia, el racismo y la costumbre. Nos llama a aprender otras formas de vivir, organizarnos y relacionarnos. Es también una tarea de restauración y de recuperación: de nuestras memorias, saberes, luchas y dignidades, para combatir el olvido impuesto desde el poder y desde la violencia estructural.

Orientémonos hacia el horizonte de una Guatemala refundada, donde la vida se sitúe en el centro. Organicemos la vecindad, el trabajo, la familia, los territorios y nuestras formas de vida para dejar atrás el sistema de despojo, exclusión y muerte que persiste. Tiene que ser posible vivir de otra manera en Guatemala: con dignidad, con justicia, con alegría, con respeto a la pluralidad de pueblos, cuerpos y territorios que la habitan.

Demos fe de esa posibilidad con nuestras formas de organizar la vida y en comunidad. Que nuestras generaciones y las que vienen sean el testimonio vivo de que otro país es posible y que lo estamos construyendo, desde donde estamos, junto a quienes caminan con nosotras y nosotros.

Referencias:

Fonseca, M. (2015, noviembre 2). ¿Qué es una crisis de hegemonía y cuál es su solución? https://marcofonseca.net/2015/11/02/que-es-una-crisis-de-hegemonia-y-cual-es-su-solucion/

Fonseca, M. (2016, mayo 12). Del ideario liberal a la refundación desde abajo: Democrática y rupturista. https://marcofonseca.net/2016/05/12/del-ideario-liberal-a-la-refundacion-desde-abajo-democratica-y-rupturista/

Gramsci, A. (2000). Cuadernos de la cárcel. Akal.

Lorde, A. (1984). La hermana, la extranjera. Capitán Swing.

Mouffe, C. (1993). El retorno de lo político. Paidós.Mouffe, C. (2018). Por un populismo de izquierda. Siglo XXI Editores.