El imperativo de la modernidad

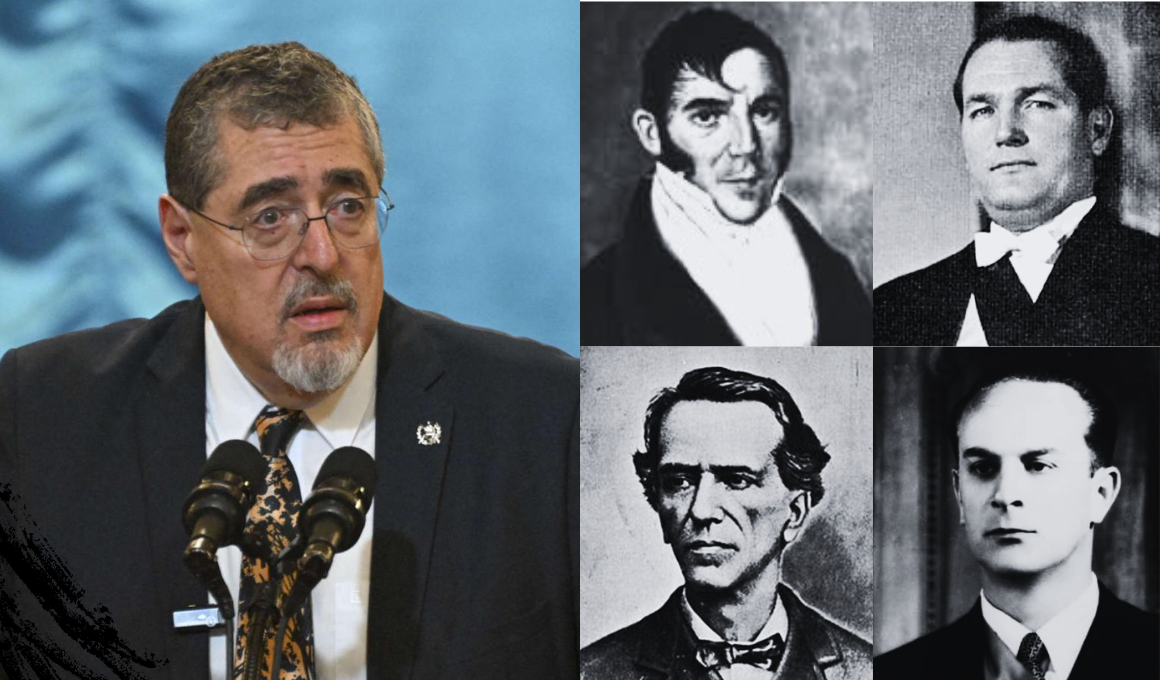

Guatemala es una de esas latitudes. Una escarpada topografía, un patrimonialismo de profundas raíces y un policentrismo poco amigable a las ambiciones de cualquier salvador de la patria hacen que dicha frase cobre especial relevancia. Hoy, estimado lector, trazaremos la línea que une a proyectos políticos con casi dos siglos de distancia entre ellos: el del liberal de Mariano Gálvez y la Guatemala de Bernardo Arévalo. Eso que hemos llamado imperativo de modernidad: un nexo directo entre el liberalismo del gorro frigio y la Nueva Primavera, por trayectoria y aspiraciones.

Nos atendremos a la definición de modernidad proporcionada por Samuel Huntington:

la consolidación de una autoridad política racional acompañada de un proceso de urbanización, industrialización y secularización de la vida social.

No es algo que guste a todos. El proyecto de la modernidad choca con las estructuras tradicionales e intereses corporativos del país. Es aquí donde marcamos la primera distinción: entre liberales y conservadores. Para los primeros, la ciudadanía es un derecho inherente e igual para todos, garantizado por la unidad política del Estado nacional. Para los segundos, la ciudadanía es un privilegio, un premio de jerarquía que se gana por pertenencia (a un gremio, corporación o ethos cultural) o perseverancia. De un lado tenemos una aspiración igualitaria, universalista y modernizante. Del otro, una defensa de la jerarquía, lo tradicional y lo estamental.

Guatemala ha estado organizada no en torno a un Estado racional-legal, sino a redes de poder corporativo y patrimonial, donde el Estado no representa a una ciudadanía universal, sino a intereses particulares. Este corporativismo, heredado del régimen colonial, ha sido el mecanismo mediante el cual se ha resistido —una y otra vez— el imperativo de la modernidad.

Las fiebres de Gálvez

Las aspiraciones del liberalismo decimonónico y la socialdemocracia contemporánea difieren, pero ambas enfrentan al mismo adversario: el privilegio. El liberalismo luchó contra la desigualdad política; la socialdemocracia agrega la desigualdad de oportunidades económicas. Sin racionalización estatal, sin modernización institucional, ambas fracasan. Sin Estado moderno, no hay igualdad posible.

Mérito de Mariano Gálvez fue el matrimonio civil, la libertad de culto y un sistema de juicios por jurado. Además, promovió los asentamientos en el interior del país y la infraestructura que los acompañaba. En sus reformas se identifica claramente la separación del derecho canónico del gubernamental, la intención de urbanizar las áreas rurales del país y el deseo de fundar una ciudadanía igualitaria bajo una autoridad secular y racional.

La reacción de los afectados —la Iglesia y los viejos capitales coloniales— se canalizó a través de la insurrección popular liderada por Rafael Carrera, catalizada por una epidemia de cólera que golpeó al país. Gálvez se vería obligado a renunciar. La mayoría de sus reformas se revirtieron al grito de “¡Viva nuestro absolutismo!”. A la Iglesia regresaron sus fueros y sus extensas tierras, expropiadas por el presidente federal Morazán.

Lo que se reinstaló fue la estructura del Estado como propiedad de corporaciones privilegiadas, no como aparato de bienes públicos al servicio del ciudadano. El régimen “vitalicio” de Carrera, título que él mismo se adjudicó, reinstaló una lógica de poder premoderna: Guatemala volvió a ser una república de notables donde el Consejo de Estado podía suspender leyes a discreción, y el Cabildo de Comercio exportaba en exclusiva la cochinilla de una economía de subsistencia. Un país de gremios y fueros, no de ciudadanos.

La Revolución Liberal se erigió sobre las banderas de la igualdad jurídica, la libertad de comercio, el fin de los monopolios y de la persecución política, aspiraciones universalistas donde las haya. Un manifiesto que podría haber firmado sin problemas el actual mandatario. La mecha de 1871 fue encendida por la brutal represión de Cerna a la rebelión de Tatalapo Cruz, cortándole la cabeza y clavándola frente al portal del Hospital General. Esto, después de que el propio Cerna se reeligiera en 1869 en medio de acusaciones generalizadas de fraude.

Los intentos revolucionarios

El triunfo de la Revolución Liberal evidenció un error fundamental en la cosmovisión del régimen carrerista. “Un dirigente que limita su papel a la experiencia de su pueblo se condena al estancamiento”. Ya había advertido Tocqueville que la igualdad da al hombre democrático el horizonte de una sociedad indefinidamente perfectible.

El liberalismo latinoamericano tomaría el testigo del ilustrado francés y no del inglés, cimentando su carácter racionalista, burocratizador y anticlerical. En él, describió García Granados, convivían dos temperamentos: el radical, representado por Justo Rufino Barrios, y el conciliador, representado por el primero. Durante casi 30 años de proceso revolucionario, Guatemala vio la implementación de la educación pública, la libertad de industria, el Código de Comercio, una cruenta expropiación de tierras comunales, la fundación de bancos y la construcción de puertos y ferrocarriles.

Como toda revolución, la del 71 no la hicieron ángeles. La Constitución de Barrios se concibió como una “jaula de seda para un león”. El caudillismo militar se impuso sobre la separación de poderes. La modernización fue real, pero también fue autoritaria. La contradicción era estructural: se buscaba racionalizar un Estado cuya base seguía siendo patrimonial, excluyente, corporativa.

Durante esos 30 años, Guatemala entró en la modernidad técnica y empezó a construir una burocrática: tren, luz eléctrica, telégrafo. Empero, no en la modernidad política. El poder seguía capturado por nuevas élites organizadas en torno a intereses privados. Al morir Reina Barrios el “sueño de los justos” quedó en tarea inconclusa.

El manto lo retomaría la Junta Revolucionaria que derrocó a Ponce en 1944, como lo evidencia el Decálogo Revolucionario, recogido en el Decreto 17. Entre sus principios se encontraban: la descentralización del poder, la alternabilidad, la autonomía del poder judicial y la universidad, la democratización de las municipalidades, la efectiva probidad administrativa y el reconocimiento de derechos políticos a mujeres y minorías. Pero, sobre todo, el intento de refundar el Estado desde una base republicana e institucional, frente a la lógica patrimonial y clientelar del pasado. Ello, por cierto, reivindicando la revolución del 71.

La Revolución de Octubre fue el proyecto más ambicioso de racionalización del poder. El IGSS, la reforma agraria, la infraestructura, la educación pública: todos eran instrumentos para convertir al súbdito en ciudadano. Para romper la lógica corporativa que convertía los bienes públicos en botín, y la política en membresía.

Porque eso es la corrupción: la forma operativa del corporativismo. No es solo desfalco, es captura: de decisiones, de rentas, de acceso. La lucha contra la corrupción es, por tanto, parte esencial del proyecto modernizador: un acto de racionalización política.

Los chairos de Arévalo

Hoy, esa misma lucha se renueva. Este gobierno de Bernardo Arévalo no es un salto al vacío ni una ruptura con la democracia liberal. Es un esfuerzo institucionalista por rescatar su promesa traicionada.

El verdadero enemigo no es la institucionalidad, sino su privatización. No es la república, sino su secuestro. El corporativismo vigente: aquel que reparte el Estado como si fuera finca.

Y por eso, hoy como ayer, el imperativo de la modernidad sigue vigente como herencia inconclusa. De Gálvez a Arévalo. A quienes antes los mismos de siempre llamaban “fiebres” y ahora llaman chairos. He ahí una agenda clara de país: bienes públicos universales y universalizantes dentro de un marco de modernización estatal. Una agenda que necesita el acompañamiento del pueblo y, acaso, la bendición de la diosa de la historia.

La modernidad es una tarea inconclusa pero la esperanza sigue siendo la misma y sus enemigos, también.