Cuando lanzamos la investigación sobre abusos en escuelas, 144 personas respondieron nuestro formulario y señalaron, entre otras cosas, que consideraban a la Educación Sexual Integral como la principal herramienta para prevenir la violencia sexual. Por ello decidimos investigar qué tanto se está impartiendo en el sistema educativo.

En otros países se ha demostrado que la educación integral en sexualidad tiene efectos en la prevención de la violencia sexual.

La necesidad es clara dentro de los centros educativos de Guatemala. Según la última Encuesta Nacional de Calidad y Bienestar de los Hogares (ENCABIH):

- El 11% de las adolescentes de 15 años o más reportaron haber sufrido violencia sexual en la escuela en algún momento de su vida.

- El 92.1% de las víctimas nunca presentó una queja. La segunda razón principal es que ni siquiera sabían que la acción se podía denunciar o reportar.

La educación sexual integral también se ha vuelto más urgente frente a los retos de la actualidad. Una investigación de The Guardian encontró que la niñez recibe sus primeros contenidos sobre sexualidad e intimidad a través de la pornografía.

El consumo de pornografía cada vez se da a una edad más temprana y, derivado de ello, la niñez está expuesta a información errónea que muchas veces está relacionada con la normalización de la violencia y la misoginia.

1. El punto de partida: ¿qué incluye y qué no el currículo actual?

El Estado de Guatemala es consciente del problema desde hace varios años. Por eso, los Ministerios de Educación y Salud firmaron la carta Prevenir con Educación –prorrogada la última vez para el periodo 2021-2025–. Es un compromiso que en teoría incluiría la educación sexual en los programas escolares, pero que hasta hoy no se ha cumplido.

Desde el punto de vista de tres organizaciones, el currículo actual sí aborda contenidos de educación sexual. En el caso del nivel primario, los contenidos están más enfocados en:

- La anatomía del cuerpo, el sistema reproductivo y los cambios biológicos.

- La planificación familiar, las enfermedades de transmisión sexual y la prevención del VIH –que por ley deben ser incluidas–.

Según una investigación del Instituto Guttmacher, estos contenidos son incluidos en los cursos de Ciencias Naturales, Productividad y Desarrollo, Ciencias Sociales y Formación Ciudadana. Sin embargo, en casi la mitad de las instituciones analizadas, los docentes utilizaron menos de seis horas de las 220 del bimestre para abordar estos temas. Eso equivale a solo 24 horas anuales.

El tiempo dedicado a la educación sexual en las aulas es insuficiente al igual que la lista de temas incluidos.

Por ejemplo, Ximena Aguilar, de INCIDEJOVEN, explica que la educación integral en sexualidad también debería enseñarle a los niños y niñas a reconocer sus emociones.

Emma López, de la Mesa Nacional por la Educación Integral en Sexualidad (Meneis) agrega que valores éticos como la tolerancia, el respeto y la equidad entre hombres y mujeres también deberían ser enseñados desde temprana edad.

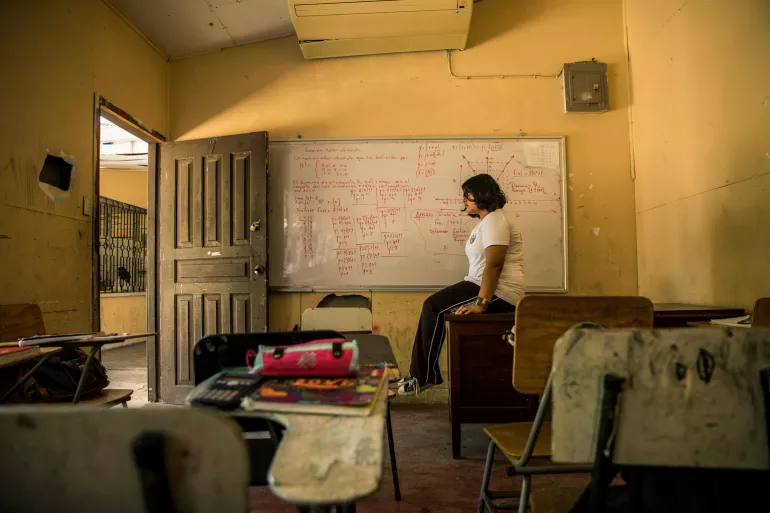

A pesar de que los temas sobre educación sexual son pocos, no existe garantía de que sean enseñados en las aulas ni maneras de comprobar el aprendizaje en las y los alumnos.

“Otro problema es que el Ministerio todavía no tiene un monitoreo sistemático para revisar cómo se implementa la educación sexual y cuáles son sus resultados. Nosotras hemos tenido giras en distintos territorios y la manera en que se imparte la educación sexual varía de departamento en departamento”, señala Ximena Aguilar.

Acá puedes consultar los temas que el Curriculum Nacional Base contempla actualmente como parte de la Educación Sexual Integral para cada grado.

2. Los retos más allá del papel

Más allá de la guía de contenidos en el currículo, la educación sexual en los centros educativos depende de que el maestro o maestra cuente con:

- Material pedagógico para enseñar.

- Tiempo suficiente dentro del calendario escolar.

- Dominio del tema y capacitación continua.

Sobre este último punto, Ana Silvia Monzón, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), apunta que la formación de docentes en educación sexual no recibe igual importancia que la formación de docentes para impartir otras materias.

“Enseñar sobre sexualidad también requiere formación. Para impartir una clase de matemáticas se le exige a un docente que tenga especialización en el tema, mientras que la educación sexual todavía no se trata con el mismo parámetro”, indica.

Al no existir programas o especializaciones universitarias en educación sexual, las y los docentes han recurrido a talleres, diplomados y capacitaciones ofrecidas principalmente por ONGs. Pero ese sistema, desde la perspectiva del Viceministro Técnico de Educación, Francisco Cabrera, además de caótico ha sido inefectivo.

“Un taller no cambia la práctica de un docente. Además, hasta el año pasado había 120 entidades de todo tipo con intervenciones directas en escuelas. Son 180 días efectivos de clases al año. Si a cada entidad le diéramos un día para ejecutar su taller o capacitación, apenas tendríamos clases”, dice.

Para solucionar este último problema, el Mineduc prohibió las capacitaciones presenciales que impliquen cerrar escuelas o suspender clases durante el 2025. También busca que todas las instituciones u organizaciones solo puedan dar capacitaciones luego de la firma de un nuevo convenio con el Mineduc.

“En la práctica, las capacitaciones son autorizadas por las direcciones departamentales, las supervisiones o incluso las propias escuelas. Eso ya no puede ser así. Desde la sede central se deben verificar los materiales que se van a usar, que el contenido sea coherente con el currículo y revisar los antecedentes de las personas que lo impartirán”, comenta.

3. ¿Por qué un currículo con educación sexual?, ¿Por qué ahora?

El Ministerio de Educación (Mineduc) busca reformar los currículos de todos los niveles educativos en Guatemala. Por ahora, la prioridad es el del nivel primario, cuyo contenido no ha sido actualizado desde su aprobación en 2005.

Esa evaluación del currículo actual comenzó en 2024 y concluirá en 2025, según el viceministro Cabrera. Uno de los ejes en este cambio es el de la Educación Integral en Sexualidad (EIS).

No es que se incorpore por primera vez la educación sexual en el currículo, explica Cabrera. Por ley, varios elementos de la EIS ya están incluidos, aunque en la práctica no siempre son impartidos en las aulas –o no de la manera correcta–. Esta readecuación abre la puerta para mejorar la educación sexual en las escuelas.

Sin embargo, no se tratará solo de reescribir un listado de temas; el Mineduc se enfrenta a cientos de docentes sin capacitación adecuada, falta de recursos, un calendario apretado y grupos opositores.

El viceministro Cabrera opina que la mayor oposición a la EIS está fuera del sistema educativo. La única excepción ha sido el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), quien ha desinformado sobre la educación sexual durante las negociaciones del pacto colectivo de condiciones de trabajo con el Mineduc.

Por el contrario, hay evidencia de que a nivel nacional las familias y el cuerpo docente ven con necesidad la implementación de la EIS en el sistema educativo. Según los resultados de la encuesta del Instituto Guttmacher, los padres de familia reconocen que no poseen las habilidades para educar en sexualidad a sus hijos e hijas, por lo cual están de acuerdo con que se imparta en las escuelas.

El viceministro asegura que ha habido una participación alta de docentes, entidades gubernamentales, no gubernamentales, universidades y sociedad civil en este proceso de reforma curricular. Y aunque “nunca hay un currículo que deje felices a todos”, esta primera evaluación marcará el paso para los siguientes cambios en el sistema educativo.

Este reportaje es parte de nuestra investigación participativa sobre la violencia sexual en las escuelas de Guatemala. Profundizá más aquí.