Jasmin tiene 11 años. No dibuja. Lo que le gusta, a pesar de su edad y de su corta estatura, es tomar la motocicleta tipo pasola de su mamá. Sin que su mamá se lo pida la prende y se encamina a la tienda a comprar helados, golosinas, materiales para la escuela o cualquier otro mandado con tal de manejar por las calles del caserío La Democracia. Al regresar, sube el sendero empinado y empedrado donde está su casa y la vuelve a colocar bajo el pórtico.

Su papá, Marco Antonio Tomás, se fue hace diez años porque no encontró un trabajo que le permitiera ganar suficiente para mantener a la familia. Desde entonces la familia está dividida por 3 mil 150 kilómetros y un muro fronterizo custodiado de día y de noche.

En Malacatán, Jasmín vive junto a sus dos hermanos y su mamá. El menor y el más inquieto es Justin. Tiene 9 años y le apodaron “Toti”. El mayor se llama Brandon, pero todos le dicen “Chino” por la forma que toman sus ojos cuando sonríe. Tiene 15 años, un talento indiscutible para dibujar a lápiz y últimamente una apatía por el estudio. Hace un par de meses tomó la decisión de dejar la escuela. De nada sirvieron los ruegos de Rosa Bámaca, su mamá, una mujer amena y risueña, de 35 años.

La primera vez que Marco Antonio salió hacia Estados Unidos, Brandon tenía tres meses de nacido y lo volvió a ver dos años después cuando fue deportado. Durante ese retorno llegó Jasmin a la familia. Fue una estancia corta, de menos de tres años. Ninguno pudo memorizar algún momento familiar. Todo lo que saben es lo que platican en videollamadas.

La tecnología, aunque minimiza la nostalgia, no ha evitado que para Jasmin su papá sea un personaje ajeno a los días de La Democracia. Ella no sabe cómo se gana la vida, cómo es la casa en la que vive, con quiénes, cómo es Nueva York, cómo son las calles que camina todos los días. Solo tiene algunas nociones. Dice que su papá trabaja cuidando vacas. Toti es un poco más específico, cree que su papá se dedica a sacar la leche de las vacas. Rosa, por su parte, aclara que trabaja en un rancho de ganadería.

Los tres niños creen que Estados Unidos es un lugar muy distinto a Malacatán. El clima, por ejemplo. Allá cae nieve y “el agua es bien fría”, dice Toti. En compensación, las casas son muy grandes, de tres niveles, mucho más grandes que la suya. Todas son imágenes construidas gracias a las conversaciones con su papá y a lo que han visto en la televisión y a unas cuantas fotografías de Marco Antonio parado en la nieve.

Pese al paisaje que les resulta atractivo, los hermanos dicen que acá, en Guatemala, son más libres de lo que pudieran ser en Estados Unidos. Aquí, dicen, pueden salir con tranquilidad, visitar a sus tíos y primos, salir a dar vueltas en la moto de su mamá, sin ninguna preocupación. “Allá no se puede tener animales”, agrega Toti y Jasmin lo secunda.

A ninguno les atrae la idea de dejar su casa, sus tres vacas, sus ocho perros, sus árboles de mango, aguacate y limón, ni a su mamá para irse a Estados Unidos.

Brandon no está muy seguro. Fue abanderado en su clase y cursaba el segundo grado de el nivel básico pero hace algunos meses dejó de entusiasmarle la escuela porque no le gustó el método virtual que fue impuesto por la pandemia de coronavirus. Ahora quiere ingresar a alguna academia y ser futbolista.

Jasmin y Justin están en quinto y segundo grado de primaria. A ella le gustaría ser doctora y a él, ser mecánico o trabajar con animales como lo hace su papá. Es fanático de Animal Planet, ese canal de televisión por cable que se pasa viendo una vez que termina los oficios que le asigna Rosa.

Ni a él, ni a Jasmin les hace falta con qué entretenerse. Si no es una de las tres televisiones, son los animales, la motocicleta pasola, el gran patio del frente con el árbol de mango, la casa de las vecinas que también son sus tías, o las mojarras que Rosa intenta hacer crecer en cuatro piletas que Marco mandó a construir. Jasmin dice que vive feliz.

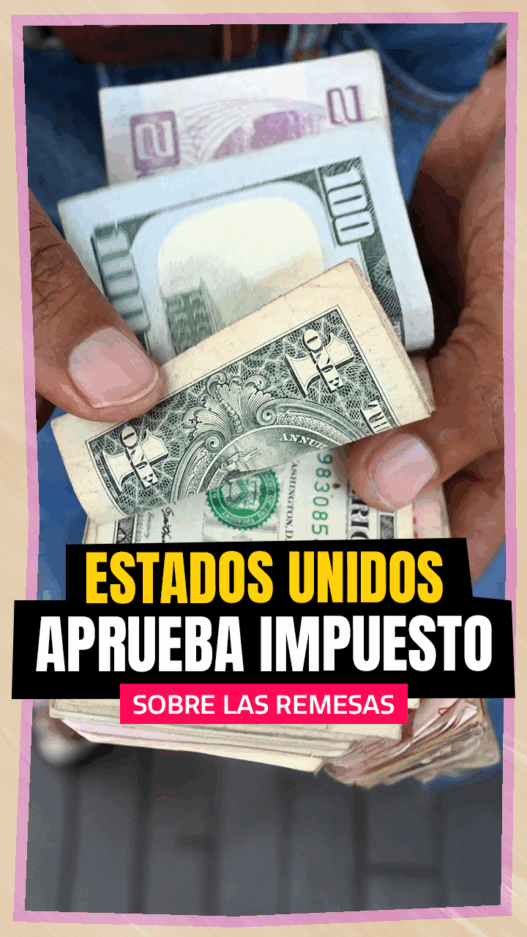

Cada quince días Marco Antonio envía dinero. Una parte a Rosa y otra a su papá, el suegro de Rosa, quien administra los gastos para proyectos en la casa. Con los ingresos de él en Nueva York, la familia ha tenido posibilidad de hacer mejoras en la casa. Lo que antes era una vivienda de dos ambientes, ahora es una propiedad grande, con un pórtico amplio y un piso de azulejo blanco que hay que trapear más de 10 veces al día por culpa de los perros, las pisadas de lodo, las marcas que deja la moto de Rosa y la escandalosa lluvia de las tardes.

Rosa no tiene preocupaciones de dinero. Come cuando tiene hambre y duerme cuando lo necesita. Lo que la aflige es que la espera por el regreso de Marco se ha vuelto muy larga. Le hace falta. Jasmin también lo extraña pero se aferra a que su papá les ha dicho que volverá a Guatemala y que el día que lo haga será de sorpresa.

“Siempre nos dice que cuando vaya a venir, solo nos va caer”, cuenta Jasmin. Quizás ese día lo vea aparecer debajo del palo de mango y por primera vez, en 10 años, pueda abrazar al hombre que hasta ahora solo conoce a través de una pantalla.

Fotografía: Melissa Miranda