Entre primos, hermanos, tías y abuelos, la familia alcanza los 18 miembros que viven hacinados en una casa de un único ambiente con paredes de concreto rústico, techo de lámina y piso de tierra. Por suerte hay un patio, al lado del inodoro, en el que las y los niños pueden jugar a las canicas o alegrarse con las mascotas. Dentro de la gran habitación apenas hay espacio para dormir. A la hora de la comida la mesa se queda corta para todos los miembros de la familia. Comen primero unos y luego otros.

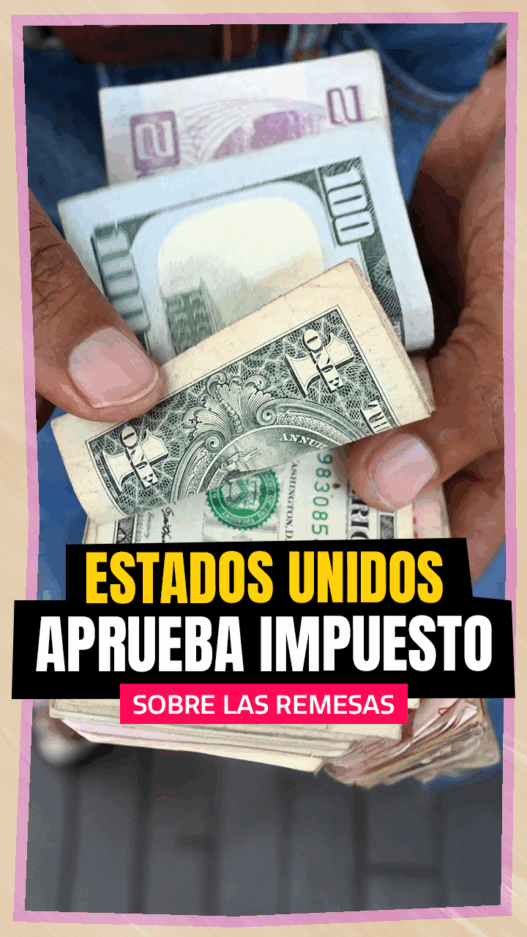

Es una casa muy similar a las que hay en el resto del caserío. A excepción de aquellas que, gracias a las remesas, han podido reemplazar las láminas por el concreto y la tierra por un piso cerámico.

Yasmin es la menor de tres hermanas. Desde hace casi dos años, su madre se mudó a Tapachula para trabajar y poder enviar dinero a sus hijas y aunque viaja cada dos o tres meses para verlas, esas visitas esporádicas —más frecuentes que las que pueden hacer la mayoría de migrantes, son insuficientes para Yasmin.

“Cuando sea grande me gustaría ayudarle a mi mamá para que ella se esté en su casa”, anhela, con una voz suave pero muy segura de lo que dice. Cuenta que su ilusión es crecer e irse a Tapachula para conseguir un trabajo que le permita mandar dinero a su familia. Especialmente a su mamá. Su plan es relevarla, convertirse ella en migrante.

En la ausencia de su madre, Yasmin y sus hermanas están al abrigo de su abuela Felipa Ramos López, una mujer de cabellos blancos y 65 años. Por distintas razones, las seis hijas de la mujer más anciana de la familia son madres solteras y les ha tocado buscar alternativas para llevar alimento a sus hijos. Es, como dice Felipa, una familia de mujeres solas.

En esa familia de mujeres solas, Yasmin no es la única que estaría dispuesta a dejar su país. Su primo Yorbin Audelio Bartolón, de 13 años, le ha confesado a Mercy, su mamá, que quiere cruzar hacia Estados Unidos para reunirse con su papá y su hermano mayor, de 16 años. “Mi hermano se fue por necesidad”, comenta Yorbin, con un tono de timidez.

“Lo único que no me gusta de acá es trabajar”, bromea una vez que toma un poco más de confianza. Cada día, Yorbin tiene la asignación de buscar y cargar leña para el consumo de su casa. Además de eso, dice disfrutar mucho la vida en el caserío. Como el resto de niños, Yorbin fantasea con llegar al otro lado y ganar su propio dinero. También sueña con ser futbolista y con cambiarse de nombre por el que sea, cualquiera, porque el suyo no le gusta.

A Miqueas, otro niño de la familia, tampoco le gusta su nombre propio. Por eso todas lo llaman “Micky”. Él sí tiene a su mamá a su lado pero hace 8 años no sabe nada de su papá. No habla mucho de él. De vez en cuando, en alguna conversación entre comidas, surge la historia de ese hombre que se fue con destino a Estados Unidos pero nunca volvió. Nadie sabe si llegó, si se murió o simplemente quiso abandonarlos. Celia Gómez, la mamá de Micky, comenta que solo Dios sabe si él está vivo o está muerto. No le quedó ni una foto de recuerdo.

Con el paso de los años, toda la familia se resignó a que él jamás volvería. Celia comenzó a buscar la forma de ganarse el pan para sus hijos limpiando campos y terrenos ajenos. Cuarenta quetzales es el monto máximo que recibe de pago después de pasar toda una jornada de trabajo bajo el sol. Ese dinero apenas cubre los gastos básicos de alimentación de ella y los 5 de sus hijos que viven bajo su techo.

Micky no quiere trabajar la tierra, quiere ser panadero. “Aquí se vive tranquilo”, dice para fundamentar sus ganas de quedarse en Malacatán y de no imitar el ejemplo de su padre o de su hermano mayor.

El hermano de Micky migró para trabajar en México y ahora es él quien cada semana lleva dinero a su mamá para aportar a la familia. Aunque a Celia le duele su partida, también agradece la ayuda sin la cual no podría mantener al resto de sus hijos.

Además de las pocas opciones de trabajo, en la localidad no hay servicio de energía eléctrica desde hace dos meses, tampoco agua potable. Durante las últimas semanas, inclusive, se han sentido dichosos de las constantes lluvias porque el agua que cae del cielo les sirve para cocinar y tomar.

Pese a la situación, en Malacatán todos saben que cruzar al otro lado no es fácil ni barato. El gasto aproximado que una persona realiza para atravesar la frontera ronda los Q15 mil. Aunque Celia trabajara durante todo un año, de sol a sol, sin gastar un centavo en comida u otros gastos, no podría acumular esa cantidad. Por eso no se va ni ella, ni su hijo mayor rumbo a Estados Unidos.

Yasmin y Micky no se concentran en lo que cuesta cruzar, sino en lo que creen que les espera al llegar. En el caso de ella, cualquier trabajo con el que pueda ganar dinero y ayudar a su mamá. Y para él, un país en donde podría tener su propia panadería.

“O mejor sí me quiero ir”, dice Micky después de pensar en su futuro.

Fotografía: Melissa Miranda